Digital Twins: what should Web3’s native identity protocol look like? の日本語翻訳

Digital Twins: what should Web3’s native identity protocol look like? の日本語翻訳

こちらの記事はこちらのDigital Twins: what should Web3’s native identity protocol look like? の日本語翻訳になります。以下、本文です。

Web2ユーザーは、長年にわたってSNS上でコンテンツを生産・消費してきましたが、一方で、生産・消費するプラットフォームが限定されているのが現状です。プラットフォームの機能を利用するためには、ユーザーは中央集権的なサードパーティプラットフォームに対して、大量のデータを管理する権限を与えなければなりません。したがって、中央集権的な企業は、データとコンテンツの権限に対して巨大なパワーと影響力を持ち、ユーザーデータとすべてのユーザーが生成したコンテンツの所有権を握っており、これはユーザーのアイデンティティとデータがコントロールされていることを示しています。膨大な量のユーザーデータは、Facebookなどのプラットフォームが利益を上げるためのツールとなっている。さらに、インターネットの利便性を享受すべき多くの個人が、プラットフォームのアルゴリズムに奉仕する「データ労働者」とならざるを得ない。間違いなく、ユーザーデータとアイデンティティの強制は、インターネットの使命に反するものである。

一方、Web2の独占プラットフォームの特徴は、インターネットのインフラを分割し、ソーシャルグラフとユーザー関係を強固なものにします。ユーザーはほとんど移行できない。古いプラットフォームが何らかの理由で使えなくなった場合、新しいプラットフォームへのネットワークの移行は極めて些細で複雑なものになります。対応するIDシステム/仕組みがなければ、プラットフォーム上のデータはユーザーのものにはならず、プラットフォーム上で「私自身である」ことを友人に証明する方法はまだ存在しないのです。

Web2アイデンティティは一時的なものですが、変化は静かに起きています。ユーザーのニーズの高まりとともに、この概念はWeb3にピックアップされつつあります。 様々な分散型認証スキームが、グランドアーキテクチャの最もネイティブなコンポーネントとして登場し、これを通じてユーザーは分散型アーキテクチャでプライバシーを保護し、外部チャネルを通じて「価値のある人間」としての存在を証明できるのです。

A brief history of the identity system

From DID to SSI

分散型アイデンティティ(DID)は、広く応用できる概念である。W3Cはそのための標準を提供している。DID はより技術に重点を置き、分散技術標準を重視し、分散登録および ID 提供スキームを 実現する。その設計と哲学は、急速に変化する世界には古すぎ、複雑である。さらに、従来のDIDプロジェクトのパフォーマンスは満足のいくものではありません。多くのユーザー教育コストがかかり、実用的な機能にも限界がある。

Web3の時代には、分散化されたIDは、標準を超えた想像力が与えられます。Web2との違いに加え、このIDはグローバルにユニークで永続的なものであること。人間の可読性が高く、暗号化や認証が可能な標準的なプロトコルで解析することができます。また、ブロックチェーンの特徴として、中央集権的な第三者の関与を必要とせず、ユーザーが自分のアイデンティティを完全にコントロールすることが可能です。一方で、IDのプロダクト、つまりユーザーデータの確認、検証、保管、管理、利用といった問題も解決することができる。

利用者の立場からは、このようなアイデンティティとその周辺システムが自己主権型アイデンティティとして認識される。SSIはDIDを含む。

Wallet address is not identity

metamaskに代表されるクリプトウォレットは、従来のアカウントに代わって、ユーザーのアイデンティティをユニークで永続的、かつ検証可能なものにするために、ますます利用されるようになっています。ある意味、ウォレットは中央集権的な認証を鍵、またはニーモニックフレーズに取って代わるだけなのです。

現在のウォレットの開発は、主に鍵の管理方法と認証方法(スマートコントラクトウォレットなど)に焦点が当てられています。しかし、認証、つまりウォレットがIDの全てではないことに注意が必要である。この種の認証は、内部システムに限定され、外部システムには適用されない。ブロックチェーンのパブリック・プロトコル層がデータにアクセスできるため、EVMウォレットはデータの確認、検証、保管、管理、利用はおろか、ユーザーデータの機密性を犠牲にしている。

単純にウォレットアドレスを1対1のWeb3 IDとするならば、物理世界でID番号しか使っていないのと同じです。このID番号は、地下鉄、コンビニ、オフィス、マンション、ホテル、道路監視など、ユーザーが滞在したすべての場所で記録される。そして、そのID情報は第三者によって容易に入手され、深刻なプライバシー漏洩の問題を引き起こすことになります。

そのため、Web3の世界では、ユーザーウォレットとサードパーティdappとの間に、別のIDサービスプロトコルレイヤーが必要です。

An attempt at the reputation system

アドレスを通じてオンチェーンデータをシリアル化し、異なる値の簡単な証明を作成しようとする開発者が増えている。この種の証明は「レピュテーション」とも呼ばれる。検証可能なオンチェーンデータに基づき、このレピュテーションはプラットフォームに依存せず、さまざまなシナリオで(実際には異なる値を持つコミュニティによって)適用することが可能である。

そのため、Project GalaxyやPOAPのバッジ証明、RabbitHoleが学習によって得た証明書、GitcoinのTrust Bounsなど、同じ価値を持つコミュニティにおいて「貢献したかどうか」「価値の高いユーザーであるかどうか」をすぐに検証することができるのが「レピュテーション」である。これらはいずれも、「人間」しかレピュテーションの獲得に関与しないため、シビルアタックの可能性を最小化し、ボットに勝ち目がないように、参加による認証を本質的に認めている。

また、Web3固有のアイデンティティは、実際のユーザーを正確に復元する必要はなく(より柔軟な利用が可能)、むしろ行動の価値を測定するものであると主張されています。手作業によるブラッシングで「評判」を獲得することは可能だが、その行為はやはり貢献とみなされるのである。

The great challenge of the on-chain social graph

レピュテーションシステムはIDに関する大きな進歩であるが、オンチェーンデータに過度に依存することが新たな問題を引き起こす。ID入力のデータ型が単調すぎる-そのほとんどは金融取引データであり、そこから効果的な多次元社会関係を作り出すことは困難である。一方、レピュテーションは、同じ価値観を持つソーシャルネットワークの検証に基づいています。また、オンチェーン履歴に完全に依存すると、このレピュテーションの出力が不公平になり、さらにマタイ効果を悪化させ、新規参入者がソーシャルネットワークへの参加やその価値観の採用を拒否するという事実につながり、ソーシャルネットワークをより閉鎖的にします(Status as a Service を参照)。

より多くのWeb3ソーシャルプロジェクトは、Web2の社会的関係をチェーン上にマッピングし、より多くのシナリオを通じてアイデンティティにデータ入力(財務より)の種類を追加しようとしています。同じ NFT を保持することで、特定の Discord コミュニティに入ることができたり、CyberConnect を通じて Twitter から Web2 の友達を移行したり、RSS3 購読を通じて Web2 からソーシャルメディアの情報ストリームを取得したりすることができます。

ただし、インフラ固有の欠陥(ストレージ層とシャーディング機能の欠如)により、非トランザクションデータそのものはオンチェーンに展開されません。代わりに、様々なプロジェクト/プラットフォームが独自の方法でシリアライズし、さらに自前のインフラやIPFSやARなどの分散型ストレージに保存されることになります。これでは、Web2プラットフォームの古い流れを汲むことになり、データの漏洩や消失のリスクはある程度は避けられない。一方、ソーシャルグラフは共有されません。また、社会的関係のシリアル化されたデータを検証することは困難です。したがって、互いに組み合わせてDeFiと同様の乗数効果を得ることはより困難である。それでも、Lens Protocolのようにソーシャルデータレイヤーを切り開こうとするプロトコルは存在する。

また、ユーザーデータの永続的かつ非選択的な記録は、社会的イメージの変化に寄与しません。特にこの急速に変化する仮想世界では、ユーザーはどの評判/データが表示され、何が隠されるかをコントロールできるはずです。より困難な課題は、マルチチェーン/マルチスタンダードから生まれます。異なるチェーン上のデータは互いに見ることができず、そのアカウントモデルには大きな違いがあるため、Web3のアイデンティティ問題は、Web2時代のプラットフォーム/インフラの断片化を繰り返すことになるのです。

SSIは、チェーン上で独立したIDデータサービス層を実行することで、これらの問題に対処する機会を得ます。プリミティブとして、SSI はオンチェーン評価システムのための基礎となるデータ構築ブロックを提供します。

Looking for novel infrastructure

アプリケーションは常にインフラより優先され、インフラの固有の欠陥が上記のような問題を引き起こすのです。どのようなインフラが必要なのか?まず、データの認証にはストレージ層が必要であり、汎用的なコンピューティング能力により、チェーン上でソーシャルロジックが発生し、データの認証とビジネスの組み合わせが可能になる。

DFINITYのインターネット・コンピュータの基盤は、IDのキャリアとして最適なものを提供します。ここでは、インターネット・コンピュータのネットワークの特徴を紹介します。ICは、ストレージ、汎用コンピューティング、スマートコントラクトを統合した、現在唯一のフルスタック・ブロックチェーンコンピュータです。そのスマートコントラクトは、キャニスターとも呼ばれます。キャニスターはブロックデータによる状態の共有は行わず、独立して内部の状態を維持する。現在、各キャニスターは4GBのRAMと8GBの静的ストレージを搭載している。

キャニスターは固定のAPIでお互いを呼び出します。キャニスタ内のWASM VMは決定論的な計算を行い、ネットワークはキャニスタ間の呼び出しの順序を合意します。ICキャニスターは、本人確認データの固有キャリアである。ICの独立したストレージと汎用的な計算能力を持つスマートコントラクト/キャニスターは、Web3のネイティブインフラであると考えられている。 コントラクトは、耐タンパー性のあるビジネスロジックを格納するだけでなく、IDのKYC、ソーシャルグラフ、アバターなど、あらゆるタイプのデータを運ぶことが可能である。キャニスターは、無関係なデータの漏洩を心配することなく、他のコンテナがAPIを通じてデータを呼び出すことを選択的に許可することができます。

一方、DFINITYでは、ICの認証技術として「Internet Identity(II)」を確立しています。ユーザーは、webauthnに対応したハードウェア(現在、ほとんどのスマートフォンやパソコンが対応している)を使って、顔認証や指紋認証により数秒で分散型IDを作成することができる。ユーザーは、ユーザー名やパスワードの管理、わかりにくい秘密鍵や暗記フレーズに頼ることなく、簡単に自分のIDを管理することができます。

ICネットワークのチャットサービス「Openchat」を例にとってみよう。Openchatは、IIと統合された後、ユーザーごとに独立したキャニスターを作成し、チャットの履歴やソーシャルリレーションシップを保存する。また、ユーザーは自己管理APIを通じて、自分のデータを管理することができる。もう一つの例は、ICネットワークにおける分散型クラウドノート「Dstar」である。これは、IIが提供する「secret synchronous canister」を利用して、複数のデバイス間でノートを同期させ、各ノートを独立したキャニスターとして使用するものです。また、ユーザーは読み取り/書き込みの権限を変更することで、新しいノートブックサービスにアクセスすることができます。これにより、Web3データオーナーシップの基本であるユーザーデータのポータビリティが真に実現されます。

他のパブリックチェーンをベースとしたWeb3 DAppが、複雑なビジネスロジックの実行とデータの保存のために集中型サーバーを必要とするのに比べ、ICのユニークな基礎アーキテクチャは、もはやデータ移行を困難なものにはしていません。また、トランザクションを除く、より多くのビジネスのチェーンへの上陸を助長するものです。また、データの新しい入力シナリオを提供します。

最近のICのガバナンスでは、強力なProof of Humanityをサポートするというコミュニティーの提案が受け入れられました。これにより、ICのサービスにSybli攻撃能力が備わることになり、ModClub(不明)はIC上でもこのようなサービスを提供しています。

Any interesting projects here?

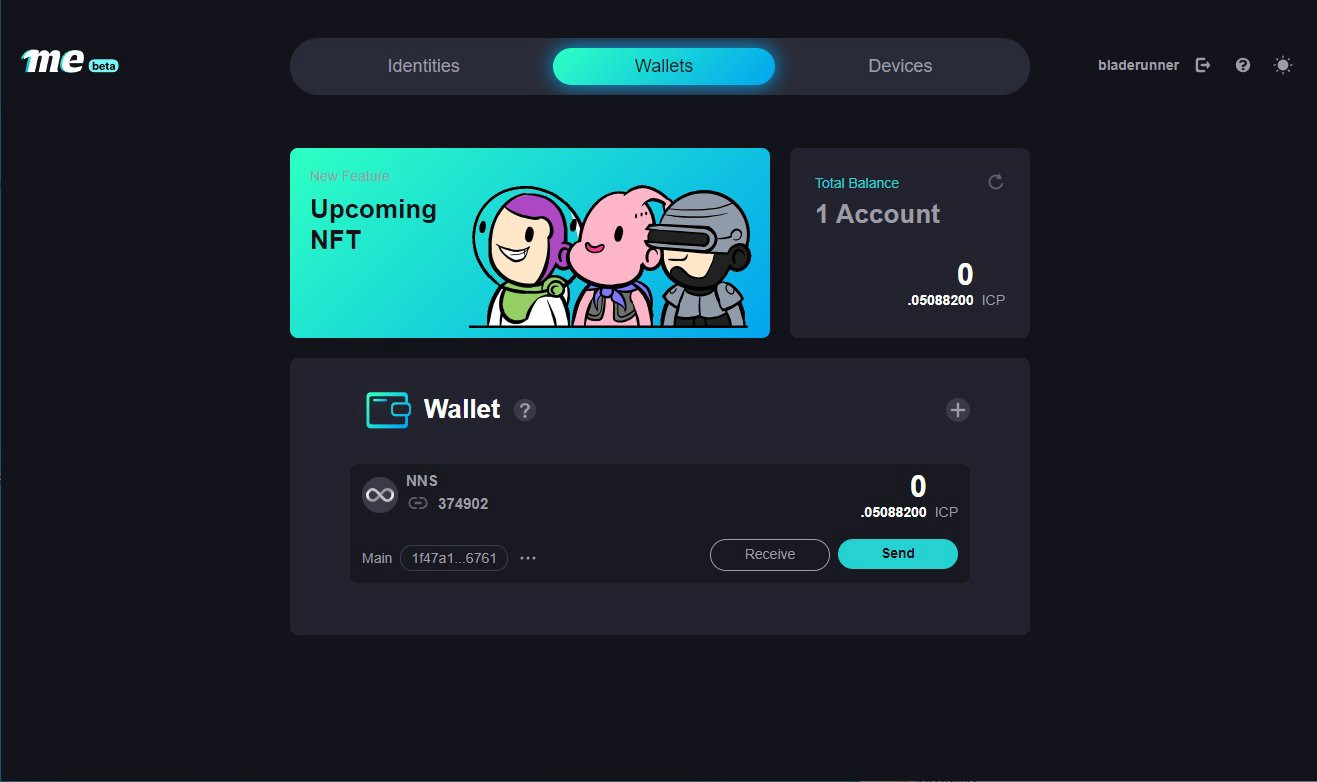

Web3のネイティブIDサービスの観点から、ICエコロジーにはすでにIdentity Labs、AstroX Me、Relationなどの一連のスキームがある。例えばAstroX Meは、Self-sovereign Identity(SSI)を使いやすいマルチチェーンスマートコントラクトウォレットとして提供することで、より多くのインターネットユーザーのWeb3へのアクセスを支援しています。

AstroX Meは、より汎用的なIDサービスを抽象化したものです。Internet Identity(II)のセキュアなデバイス・ログインをベースに、AstroX Meは、ICエコロジーを利用するためのセキュアなハードウェアとして、MetaMaskを通じてIIにログインすることを可能にします。AstroX Meは、複数のデバイスとIDのアグリゲーターとして、コアユーザーの参入障壁を大幅に下げます。

Web3の世界でのIDサービスの構築は、ほんの始まりに過ぎません。AstroX Meは、Web3システムのインテグレーターを目指し、さらにメール認証ログインや、従来のインターネットSNS(GoogleIDなど)のログインにも対応し、非暗号化の世界からさらに多くの一般インターネットユーザーを取り込んでいく予定です。また、AstroXは、Web3上でのアプリケーション開発の障壁を下げるため、イーサリアムのWalletConnectと同様に、複数IDログインプロトコルの統一プラグイン、SDKの開発にも取り組んでいます。

AstroX Me will create a separate identity canister for each user, which can be one’s smart contract wallet and store relevant data about one’s identity.

AstroX Meは、主権者としてのアイデンティティを提供するサービスであり、ユーザーは自分のアイデンティティ、資産、データを真にコントロールすることができます。ユーザーは、DApps(分散型アプリケーション)が個人情報や暗号化された資産にアクセスすることを承認/非承認することで、プライバシーとアイデンティティを維持することができます。

マルチチェーンという課題のもと、ユーザーがマルチチェーンの秘密鍵/ニーモニックフレーズを管理できるようにするにはコストがかかります。Astrox Meは、マルチチェーン署名に対応したスマートコントラクトウォレットの発売を予定しており、ユーザーはマルチチェーンの秘密鍵/ニーモニックに触れることなく、マルチチェーンのアドレスやサービスを一度に管理できるようになります。

これは、ICの基盤となるChainKey集約署名技術を応用したもので、ICのネットワークノードが秘密鍵の断片を保有し、これらの断片の署名をノードで集約して一意の秘密鍵署名とすることができ、BTC、イーサリアム、その他すべてのブロックチェーンネットワークでECDSA暗号化アルゴリズムを用いて検証されるものである。Astrox Meは、アドレス導出アルゴリズムに基づき、各キャニスターにEthereum準拠のアドレスをウォレットアドレスとして作成し、ICの基盤技術を呼び出して合意により署名することができ、これはIC上にETHスマートコントラクトウォレットを作ることと等価となる。

マルチチェーンのスマートコントラクトウォレットを実装する過程で、Astrox Meはマルチチェーンノードとのエンドツーエンド統合を行い、マルチチェーンの状態を読み取り、そのデータをIC上で利用できるようにして、スマートコントラクトウォレットにサービスを提供することを実現する。DFNITY財団は近い将来、BTC、ETH、ICネットワークの統合を完了する予定で、Astrox Meがマルチチェーンのスマートコントラクトウォレットを作成するのに役立つと思われます。さらに、将来的には、BSC、SOL、AVAX、およびその他のネットワークの統合も行われる予定です。

Summary

DIDもSSIも、本質的には、データ管理者による個人情報の乱用、データレイヤーの相互リンクがない様々なプラットフォームの障壁、ユーザーによる個人情報の管理不能など、集中型モデルの個人情報がもたらすあらゆる弊害を回避するために設計されたものである。しかし、このようなWeb3のインフラ移行期において、ほとんどのID/レピュテーションスキームは、十分にネイティブなものではありません。また、中央集権的なリンクが弱く、社会的なシナリオが極めて限定的であるため、イノベーションを大きく制限しています。

インフラストラクチャーの革新は、新たなアプリケーションの爆発的な増加につながりますが、ICのユニークなアーキテクチャは、その可能性を提供しているように思えます。キャニスターはWeb3アイデンティティのための完璧なビークルであるように思われる。IC上に実記憶(ストレージ)と思考(汎用コンピューティング)機能を持つ「デジタルツイン」が誕生するのだろうか。